【多田紙工】綴じ・折り・断裁の技術の活用と多様性で進化 SDGsを表現するエコプレス製本と紙製ファイル

株式会社多田紙工は、「切る」「折る」「綴じる」を強みとした製本・加工をメイン事業としながらも、エコプレスバインダーを使ったエコプレス製本サービスや環境対応型の商材づくりなども展開している。また、人材確保においては、長年、技能実習制度(特定技能制度に変更)のもと、多くの外国人実習生を受け入れてきた。2023年末には「さいたま市SDGs認定企業」にも登録され、持続可能性を追求した事業経営に取り組んでいる。同社の多田信社長と、営業本部営業部の中山誠部長に話を伺った。

市場の変化が影響する製本・後加工

多田紙工のメイン事業である「中綴じ加工」「折り加工」「断裁加工」は、これまで製本・後加工企業が強みとしてきた事業分野でもある。しかし最近では、デジタル技術の進化と製本・加工技術の発展に伴い、印刷会社が製本・加工分野を内製化する動きもある。加えて、ペーパーレス化に伴う市場の縮小や、企業のコスト削減傾向による印刷加工の簡易化なども傾向として伺える。

こうした市場環境を迎え、従来型の製本・後加工だけでは付加価値を生み出すことが難しい分野となりつつある。特に今後は、目的をもって作る付加価値の高い上製本に対して、補完的なメディアの加工として活用される傾向のある並製本のように、製本・加工の価値の二極化が進むと、多田社長は分析している。

すでに速報性を求める情報は、インターネットが有利であり、その中からしっかり情報を得たいものに限って、並製本による紙メディアが選択される。一方、上製本の市場は100年先まで読み継がれるべきコンテンツの一つのカタチとして選ばれるなど明確に棲み分けされるようになってきている。

価値が二極化する製本・加工ビジネスにおいて、新たな可能性として残っているものとして、インバウンドなどを背景とした多様な言語への対応、ターゲットを絞ったパーソナル化などを上げている。

持続可能性を目指した取り組み

複雑化し、変化を続けている社会情勢の中で、企業存続のためにも、付加価値をあげていく様々な取組みが必要とされている。そうした中、同社ではSDGsへの対応を強化しており、2023年、付加価値向上のための取組みの一つとして「さいたま市SDGs企業認証制度」へ取り組んだ。同認証は、SDGsの理念を尊重し、経済・社会・環境の3つの分野を意識した経営活動を推進する市内企業を認証し、経営支援を行う制度。

多田紙工ではSDGs実行に向けた取り組みとして、「目標3:すべての人に健康と福祉を」「目標7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「目標8:働きがいも 経済成長も」「目標11:住み続けられるまちづくりを」「目標12:つくる責任つかう責任」「目標13:気候変動に具体的な対策を」「目標15:陸の豊かさも守ろう」「目標17:パートナーシップで目標を達成しよう」を掲げた。

具体的には、①従業員の健康課題を把握し、健康づくりに取り組みます、②従業員の生産性向上と業務の効率化を進めます、③資源の効率的な利用を促進し、持続可能な消費と生産に貢献します、の3つを表明。①と②については、働く環境の整備や、健康維持、生産性などに繋がる活動でもある。

また③に関しては、2024年9月26日付けで、一般社団法人日本印刷産業連合会の「グリーンプリンティング認定制度(オフセット部門)」において、グリーンプリンティング認定工場として認定された。これによりGPマーク表示製品の加工が可能となっている。

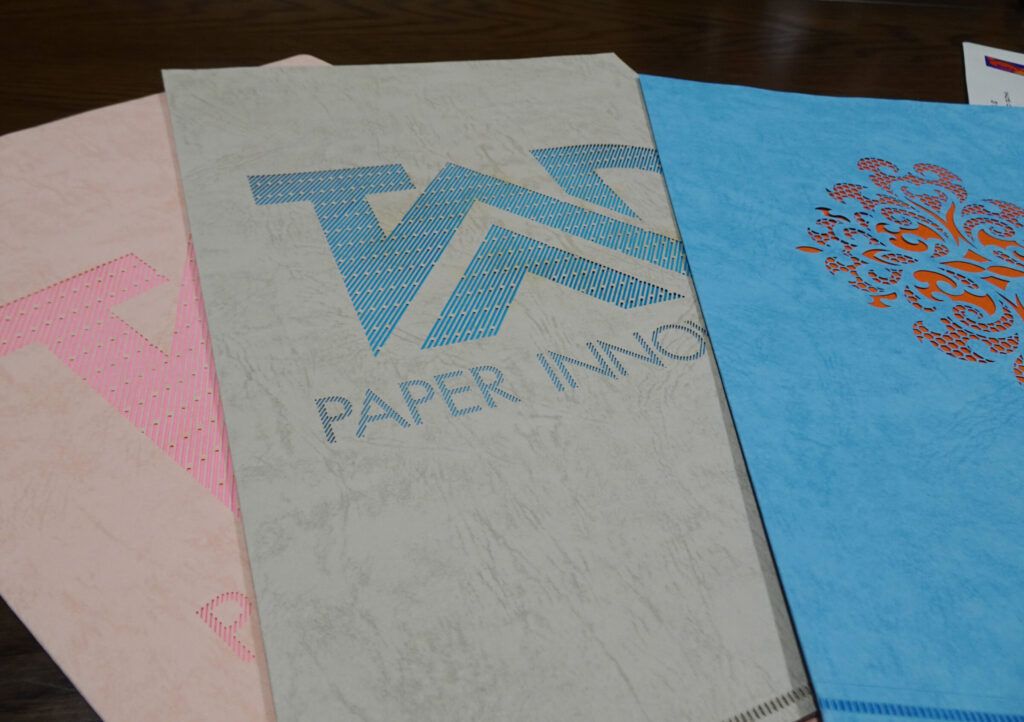

自在な加工もできる紙ファイル

SDGsへの意識の高まりの中で注目されている同社のサービスに、針金を使わない中綴じ機「エコプレスバインダー」によるエコプレス製本がある。冊子の綴じ加工としてだけでなく、紙クリアファイルへの採用などでグッズ化も行い、SDGsや環境対応型企業の活動をアピールする商材として採用されている。

エコプレスバインダーは、加圧だけで綴じる方式で、綴じるための針金など副資材を使わないことが大きな特徴となっている。そのため、廃棄時は、そのままシュレッダーにかける事もでき、リサイクルにも出しやすいなど、受け取った側にとっても処理しやすいファイルとなる。SDGsの視点だけでなく、針金を使わない点から、安心・安全の製品づくりとしても注目されている。その意味でも、企業におけるSDGs活動をバックアップするものづくりであり、社会に対して意識の高さを表現できるグッズとなる。

同社が提供する「紙ファイル」は、紙素材のため印刷を施すことで社名やイベントのタイトルなどを加えることもできるほか、レーザー加工によるデザイン性の高い付加価値のある紙ファイルづくりも可能である。自在に表面加工を施すことができるため「同人誌市場やグッズ市場でも活用できるのではないかと考えています」と中山部長は期待を語っている。

一方で「紙クリアファイル」は、機密性の高い情報や個人情報などの封入にも適している。そのため、金融機関や行政など機密情報や、他の人に知られたくない情報を挟んで渡す時に有効なグッズとなることも特徴となっている。

この他にも、小さいサイズの折り加工サービスも展開。商店街のイベントで限定的に使いたい「おみくじ」などの加工も行う。市場が拡大しているインバウンドに向けた地域密着型の楽しい印刷物として活用できる。

特定技能制度がもたらす可能性

多田紙工は、従来からの切る・折る・綴じるための設備も充実。断裁機17台、折加工機58台、エコプレスバインダーを含む中綴じ機15台が並び、圧倒的な製本・後加工サービスを展開している。

折加工では、ミニ折からA倍版まで特殊折も可能。中綴じでは2丁製本や大ロット~小ロットまで行う。小ロットに対応するステッチライナーから、インラインの折りやパンチング加工も揃え、投げ込み加工やエコプレス製本、おみくじ折り、ミシン入れ、抜き加工など多種多様な後加工ニーズに応える。多数の検知器を備えた品質管理により、安心安定のものづくりを目指している。

従来から培ってきた技術力に加え、時代の変化に応じた事業体へと変えていく必要があり、社会に求められる企業の在り方を模索している。

また技能実習制度を採用した人材確保では、中国、インドネシア、スリランカからの実習生を受け入れている。採用にあたっては、安心して日本の企業に預けてもらうために、各家庭を訪問して説明するなど、細やかな対応を行っている。実習生の採用は、不足しがちな人材面をフォローする対策であると共に、将来的には、海外への貢献にも繋がるという。

特に、特定技能制度へと改正され、印刷・製本業が特定技能制度1号の認定を受けたことから、外国人労働者の就業年数が3年から5年へと伸びた。5年間働くことで、しっかりと技術を習得することが可能になり、「母国で就職する時のメリットになるだけでなく、印刷関連企業を起業する人材も出てくるかもしれない」と多田社長は語る。

海外人材の活用は、現在の製本会社が抱える人材確保という課題に対応することができる取り組みでもあるため、就業年数が伸びたことで、難しい技術が習得できるなど、今後、業界内で外国人が働く姿も増える可能性もある。「多様性を感じる工場になっていくかもしれません。その一方で、日本の中小印刷業が、海外の経済活動や産業振興を支援することも可能ではないでしょうか」と、働き方の変化に対して期待を寄せている。

【会社情報】

株式会社多田紙工

本社:埼玉県さいたま市南区松本1-16-1

電話:048-863-7987

HP:https://www.tadashikou.co.jp/