研美社 【代表取締役・中田逸郎氏インタビュー】新たな価値を創造する次世代ビジネス戦略 印刷通販からデジタル名刺「Nearby Card」へ

大阪に本社をかまえる株式会社研美社は、業界変化を先取りしながら常に新たな道を切り開いてきた。代表取締役・中田逸郎氏に、これまでの歩みと今後の展望を聞いた。

ネット黎明期に活路、印刷通販で成長軌道へ

大学卒業後、大手メーカーに入社した中田氏は8年勤めたあと、競争社会に適応できず退職し家業に戻った。

当時の研美社は、家族を除いてわずか3名の小規模企業で製薬会社向けの紙箱やホテルアメニティ用パッケージなど紙器製品を主力としていた。しかし、設備を持たない業態であることから厳しい価格競争にさらされ経営は厳しかった。

2000年、ネット通販が台頭し始めた頃に、「印刷のことなら何でもご相談ください」と掲げたホームページを開設し、印刷通販を開始した。

独学で制作したサイトを公開すると、すぐに新規注文が入り、それが事業の転機期となった。はがきや名刺、年賀状などの印刷通販を拡大し、業績はみるみる上向いていった。しかし一方で、年賀状受注が短期間に集中するため、慢性的な繁忙が課題となった。

プラスチックカード事業で急成長

新たな転機となったのは、プラスチックカードを扱う営業担当者との出会いだった。試しにプラスチックカード印刷の価格表をホームページへ掲載すると、即座に注文が入るようになる。「当時、価格を明示した印刷通販サイトはほとんどなかったことも影響したのでは」と中田氏は分析する。

また、会社の周辺には飲食店が多く、ポイントカードの需要が高かったことも事業化するきっかけとなった。見積もりなどの手間を省き、「カードを作りたい」という顧客の声にスピードと利便性で支持を得た。

事業化したことで見えてきたのは、プラスチックカード事業の高い利益率だ。年賀状が1注文平均1万円程度であったのに対し、カードは1件で平均30万円規模の売上になるケースも多かった。これを機に、2004年にプラスチックカード印刷の専門会社へ事業を転換。保険証や社員証、メンバーズカードなどの個別情報を扱うバリアブル印刷を強化し、安定的な成長を実現した。

中田氏が2000年に入社した当時、売上は約1億円規模だったが、現在は7億5,000万円へと拡大。社員数も24名となり、2009年には東京進出も実現した。

デジタル名刺「Nearby Card」で次代の市場を創造

プラスチックカード事業は順調に成長したが、コロナ禍以降はデジタル化とカードレス化の波が押し寄せた。こうした変化に対し、同社は新規事業としてデジタル名刺「Nearby Card(ニアバイカード)」を開発。この事業を推進するため、子会社「Nearby株式会社」を設立し、アプリや管理システムの開発にも力を注いでいる。現在はビックカメラやロフトなどの量販店でも販売されている。

デジタル名刺「Nearby Card」は、スマートフォンをカードにかざすだけで、連絡先やSNS、Webサイト、動画などを瞬時に共有できる新しい名刺の形。NFC(近距離無線通信)チップを内蔵し、専用アプリをインストールせずに使える利便性が特長となっている。

カードは一度発行すれば繰り返し使用でき、紙名刺のように「在庫切れ」「持参忘れ」の心配がない。内容変更もオンラインで簡単に行えるため、役職や所属の変更時も再印刷が不要。デザインの自由度も高く、名刺らしさを保ちながら個性やブランドを表現できる点が支持されている。

企業の営業ツールとしてはもちろん、個人の自己紹介ツールとしても活用され、“推し活”など新しい交流スタイルにも広がりを見せている。紙名刺に比べペーパーレスで環境負荷が低く、SDGsやESGを意識したツールとしても注目を集めている。スマホをかざすだけで動画やリンクが再生されるなど、紙では伝えきれない情報発信を可能にしている。

交流型ショールーム開設、デジタル名刺事業の発信拠点に

現在、研美社は東京営業所の増床工事を進めており、通りに面した1階事務所を2階に移転。空いた1階フロアを全面改装し、一部をデジタル名刺「Nearby Card」や新規事業のショールームとして再構築する計画を進めている。

この新スペースは単なる展示場ではなく、人と人がつながる「交流の場」として設計している。印刷業界関係者やデザイナー、取引先に加え、近隣企業など異業種の来訪者も集い、対話や共同企画を生み出すオープンスペースとしての役割を担う。イベントやワークショップ、商品発表会の開催も視野に入れ、社内外が自由に交流できる場づくりを目指している。中田氏は「単に見せるだけの場所ではなく、人が集まり、新しい価値が生まれる場所にしたい」と語る。

ロボットアームによる無人化を推進、SNS発信で若者・女性が活躍する開かれた職場

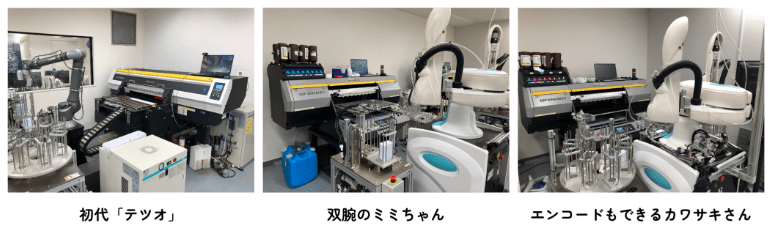

また、同社では大阪の本社を中心にロボットアームを活用した自動化を進めている。印刷工程の補助や運搬などを担い、将来的には完全無人で24時間稼働できる体制を目指す。現在はトラブル発生時に復旧対応を行う担当者が1名常駐しているが、安定稼働が進めば本格的な“スマートファクトリー”の実現も近いという。

ロボットアームには名前を付け、スタッフが愛着を持って扱っている。現場はオープンな雰囲気で、若者や女性社員の比率も高くなっている。さらにSNSを活用した情報発信にも力を入れており、TikTokではトレンドのダンス動画などを投稿し、親しみやすい企業イメージを築いている。

「社員の年収1,000万円」を目指して

中田氏の掲げる経営目標は「社員の年収を1,000万円にする」こと。今期には初めて年収1,000万円を達成する社員が誕生する見込みとなっている。また、2年以内に年収500万円を下回る社員をゼロにする計画も進めている。

AIやRPAによる自動化、ロボットアームによる無人稼働、そして人が集まり発想を共有するショールーム。技術と人の力を融合し、研美社は次なるステージへと歩みを進めている。

- 研美社公式ウェブサイト▶https://www.kenbisha.com/

- デジタル名刺「Nearby Card」▶https://nearbycard.com