大日本印刷 愛媛大学に「昆虫マテリアル研究講座」新設 ミールワームの量産と活性炭化でSDGs推進、食料・環境課題に挑む

大日本印刷(DNP)と愛媛大学は、昆虫資源の活用によって持続可能な社会の実現を目指す産学連携プロジェクトを推進している。その中核となる新組織「昆虫マテリアル研究講座」が、6月1日、愛媛大学内に新設される。

同講座では、養殖魚の飼料となるミールワームの量産技術や飼育の自動化、さらに副産物の有効活用に関する研究を総合的に展開。食料供給と環境保全という2つの社会課題に対して、昆虫という新たな資源から解決の糸口を探る。

ラボプラント稼働で量産体制へ

これに先立ち、両者は2023年8月よりミールワームの量産に関する共同研究を開始。2024年9月には飼育自動化の原理試作機を開発し、愛媛大学内での運用を通じて生産体制の検証を重ねてきた。そして2025年4月、同大学 樽味キャンパスにラボプラントを設置。同年10月には年間3トンのミールワーム粉末を生産可能な本格施設として稼働を開始する。

このラボプラントでは、飼育から粉末加工まで一貫したプロセスを整備。研究室と加工室を合わせた約100平方メートルの広さを持ち、効率的な運用が可能となる。将来的には2027年度に年間100トン、2028年度には商業用プラントで年間1,200トンの生産を目指している。

フンを環境資材に 活性炭として再資源化

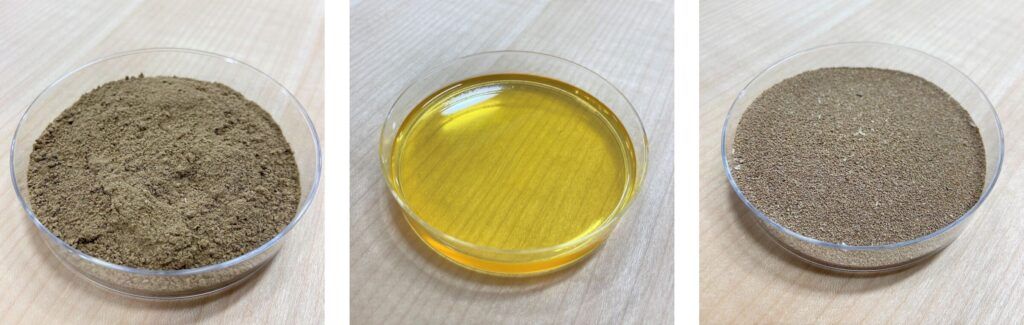

注目されるのは、ミールワームの飼育過程で発生するフンの再資源化。従来は肥料利用にとどまっていたが、DNPと愛媛大学はこのフンが高性能な活性炭へと変換できることを発見。粒子が細かく均一なため吸着効率に優れ、水質浄化や空気中の有害物質の除去といった環境用途への応用が期待されている。

実際、メチレンブルーを用いた吸着試験では、一般的なヤシガラ活性炭よりも高い性能を確認。今後はラボプラントでの実証と並行して、活性炭製品の開発や実用化に向けた研究を加速させる。

今回の取り組みは、昆虫を“食”と“環境”の両面から資源としてとらえる新しい視点を提示している。「昆虫マテリアル研究講座」の創設を起点に、産学連携のもとで研究・開発・事業化を一体的に進める体制が整いつつある。

脱炭素や資源循環への社会的関心が高まる中、DNPと愛媛大学の挑戦は、次代の食料生産と環境保護の在り方を問い直すモデルケースとして注目を集める。