テクノロール 東北地区で初開催「第1回印刷志の会in仙台」 電気対策&検査装置の将来展望 オフィス知識・知識三富氏、ジクス高原亮介氏を講師に

ゴムロールや自動走行ラックのテクノロール株式会社(本社・大阪府和泉市テクノステージ、畑中一辰社長)は7月4日、宮城県仙台市の宮城県印刷会館で「第1回印刷志の会in仙台」を開催した。これまで関東で71回、関西で23回の勉強会を重ねてきた同会は、印刷業界の現場で求められる知識や課題解決の糸口を提供する場として開催され高い評価を受けてきた。今回は東北営業所開設5周年を記念し、オフィス知識の知識三富代表取締役が「まったく新しい除電方式の放射型除電装置&事項放電除電装置」、検査装置のジクス株式会社高原亮介代表取締役が「検査装置の現在のトレンドと将来の展望」をテーマに講演した。

テクノロール東北営業所今川堅太郎所長の開会挨拶の後、冒頭に畑中一辰社長は「2008年4月にスタートした印刷志の会は、印刷オペレーター技術レベルを高めるという目的で活動してきた。これまで東京で71回、大阪で23回、延べ90回以上を数えた。今回は東北営業所の仙台で初めての開催となり『第1回印刷志の会in仙台』として37名のご参加をいただいた。勉強会後には情報交換の懇親を会い、翌日にはゴルフコンペで交流を深めて頂きたい。これまで印刷志の会は懇親会の会費を積み立て、赤十字に何度か寄付を行い、こうした社会福祉活動で何度か表彰状をいただいた。仙台での開催は新しい出発であり、第2回、第3回と続けていきたい」と今後の活動に強い意欲を表明した。

講習会は「印刷現場における生産と品質管理・静電気対策」についてオフィス知識の知識三富社長が「検査装置の現在のトレンドと将来の展望」、ジクスの高原亮介社長が「検査装置の現在のトレンドと将来展望」をテーマに講演を行った。

「まったく新しい除電方式の放射型除電装置&事項放電除電装置」 オフィス知識・知識三富社長

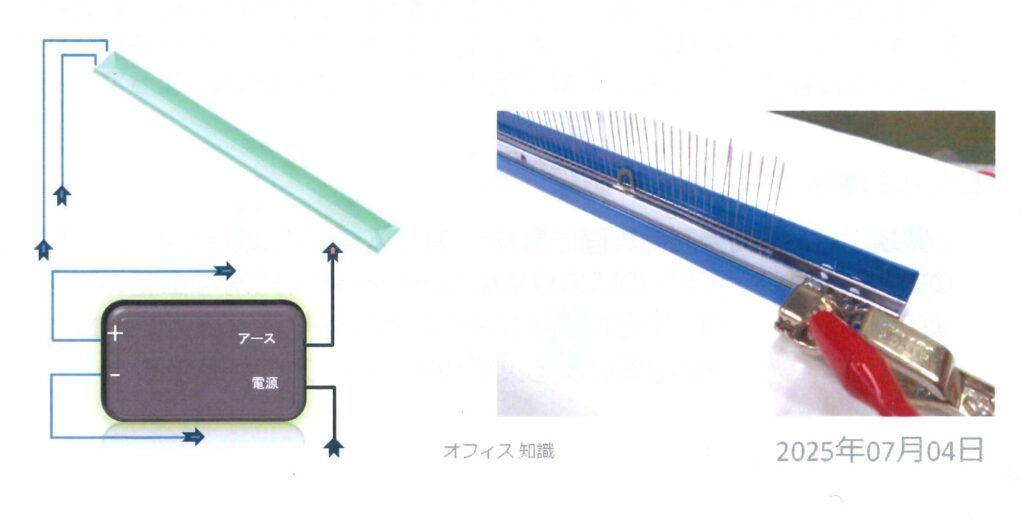

「まったく新しい除電方式の装置」ならびに「放射型除電装置と自己放電除電器」は印刷現場における静電気の問題を解決した。除電装置は電気力線を電極部から放出し静電気を中和、除去する。従来のイオライザー除電と比較すると、効果の範囲が広く、電極の消耗がなく、微風を必要とせずメンテナンスが容易で、印刷物にホコリの付着が無く、放射式除電装置の導入は生産物の品質向上、生産効率の改善と安全性が確保できる。

除電放電は電気力線が大きな役割を果たす。放射式除電装置は広範囲の除電が可能で、耐電物よりも150㎜~200㎜で非接触で除電を行うため省電力を実現し、2W~5W出力の省エネで乾電池並みの戦力消費となる。電気力線は2m~3m先まで放出できるため風が必要が無い。また、電極部が強制放電によりオゾンが発生せず、帯電物は両極同時に除電が出来る。

電気力線の特徴は、①空気分子と接触しイオン化され電気力が通りやすい道が掲載され遠くまで届き、風を使用しないで除電が可能②立体物の裏側まで除電が可能③オゾン発生が無い④逆帯電が無い⑤高真空層中の除電⑥高速移動物の電荷物が瞬時に除電が可能⑦電極より離れた電荷物の除電が可能で電気力は離れた電荷物まで除電し、約3m離れた場所まで除電効果により除電シーズニングに使用されている。

放電式除電装置はオフセット印刷機のフィーダー部、デリバリ部のファン間、両面機の給紙部、オフ輪のシーター部、枚葉給紙部PET、シーター部、ラミネート機、シルクスクリーン機等の印刷・製本機に導入されている。

「今後の検査装置のトレンドと未来展望について」 ジクス・高原亮介社長

品質検査装置は単に検査をするだけでなく、検査結果を製造工程の上流にフィードバックしてオフセット印刷の生産性を改善することを目的としていたが、検査装置はそれらに加えて生産性を高める装置となった。オフセット印刷は複雑な製造工程で必ず潜在的不良が存在する。潜在化しているものを顕在化して「見える化」する装置が品質検査装置の重要な機能である。

品質検査装置が実現する条件は、①技術スタッフと研究熱心なオペレーターの存在②検査装置をオペレーターの第三の目として使用する③オフセット印刷は「人」を介在させたクローズド・ループ制御であり優秀な技術スタッフにより検査装置運用フローが拡大する⑤インライン検査装置は欠陥を無くす装置ではなく、欠陥を無くすのは人間である。

品質検査装置で品質改善と生産性を大幅に改善を実現した会社の手法は、不良が発生した時に4Mに分類して対策を行った。4Mとは、①設備に起因しているか②作業方法に起因しているか③オペレーターに起因しているか④使用材料に起因しているかであった。

労働力不足と働き方改革は現在の製造現場において、労働力不足により、製造工程の改善を行うよりも印刷作業に追われた製造工程となり働き方改革は技術伝承・技術力向上の環境が減少するという結果をもたらした。その結果、品質検査装置を取り巻く環境は、技術スタッフや研究熱心なオペレーター不在という環境が普通になってきており、検査装置が潜在不良を見える化(潜在化)してもそれを活用することができない「人」と「検査装置」による印刷工程の改善サイクルの構築が出来ないという課題を抱えている。

オフセット印刷は品質を安定させる設備に進化している。作業の進化、使用材料の標準化と資材メーカーの開発により印刷機械メーカーは印刷機のオプションとしてメーカー純正の品質検査装置を装備するようになってきた。

今後の品質検査装置が求められるニーズとして、検査装置の設定レス、オペレーターのスキルに左右されず機能を発揮できる検査装置、検出したい欠陥だけを知らせる検査装置がニーズとして求められてきた。検査装置の設定レス化とは瑕疵を見つける検査装置の機能を追及し、欠陥だけを知らせる検査装置、スキル不足を補う検査装置のオプション装置が求められてきた。

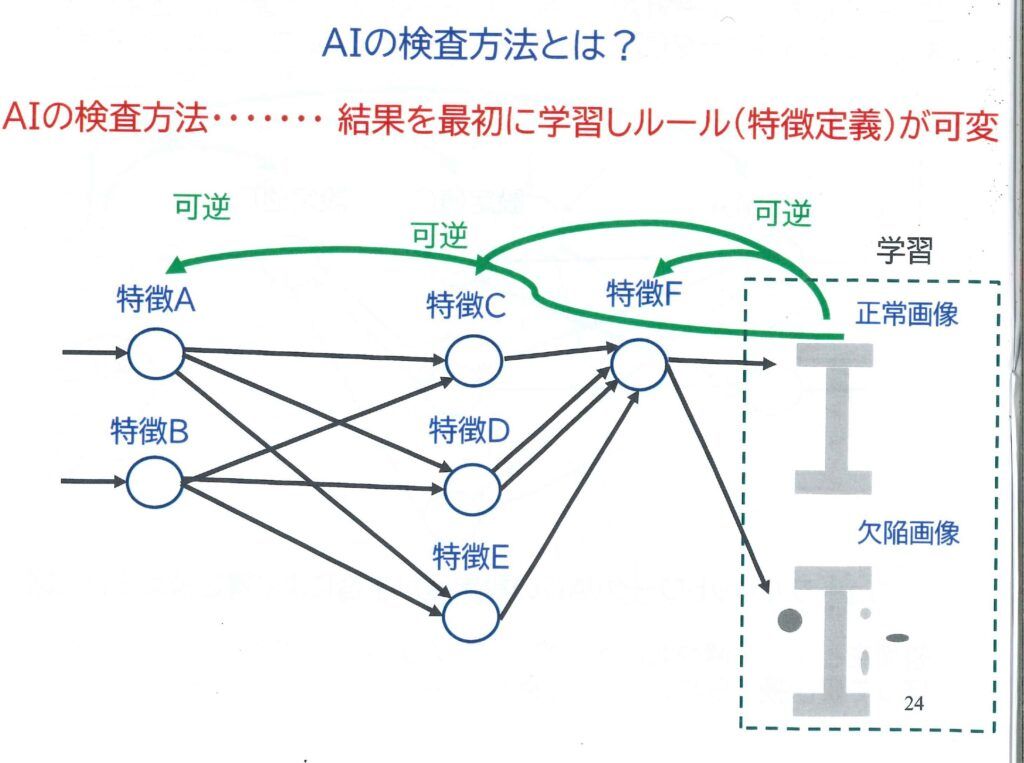

AIの連携と印刷検査の活用は、品質検査装置をどのうように変えていくのか。AIの実態、印刷検査への活用について、①AIはどのようなメカニズムか②A1はディープラーニング(深層学習)を行うワークプログラムである③従来の検査方法とAI検査の違いを認識しなければならない。従来の検査方法が「ルールべース検査」と呼ばれていたのに対して、AIの検査方法は結果を最初に学習してルール(特徴定義)は可変、検出したい欠陥を学習させることで設定値がAIによりセットされる。検査装置のトレンドと未来展望は、印刷機械メーカー製の検査装置は欠陥検出機能を持ち、色調コントロール、見当調整等の自動運転装置の方向に向かう。これに対して検査装置メーカーの検査装置は印刷瑕疵を検出する装置としての方向と設定レス・検出したいものを検出する技術、すなわちディープラーニングとAI技術が支えると思われる。

なお、講演会後には出席者から質問が寄せられ、活発な「第1回印刷志の会in仙台」となった。