ハイデル・フォーラム21ポストプレス研究会 「働く一人が、会社を変える」 “紙と人の未来”を語るトークセッション「P x P SESSION」開催、現場から見た“業界のいま”と“未来の可能性”を語る

ハイデル・フォーラム21ポストプレス研究会(会長:篠原慶丞氏)は11月21日、ハイデルベルグ・ジャパン株式会社東京本社で、紙と人の未来をテーマにしたトークセッション「P x P SESSION」を開催した。テーマは「働く一人が、会社を変える」。3つのトークセッションを通じ、デザイン・加工・印刷・紙器・製本といった幅広い分野の登壇者が、現場から見た“業界のいま”と“未来の可能性”を語った。

冒頭、篠原会長は「今日聞いた話を自社の課題と重ね、背中を押されるような場になればいいと思います」と挨拶。印刷産業に関わる仕事を誇りを持って続けられる業界づくりへの思いを述べた。

■トークセッション1「仕事を楽しむこと」

最初のセッションでは、デザイナーと加工職人という異なる領域で活躍するN.G.incの永井裕明氏と打ち抜き加工職人である株式会社東北紙業社の加藤清隆氏が登壇した。二人は、デザインと現場の密接な関係性について、自身の経験を交えながら語った。

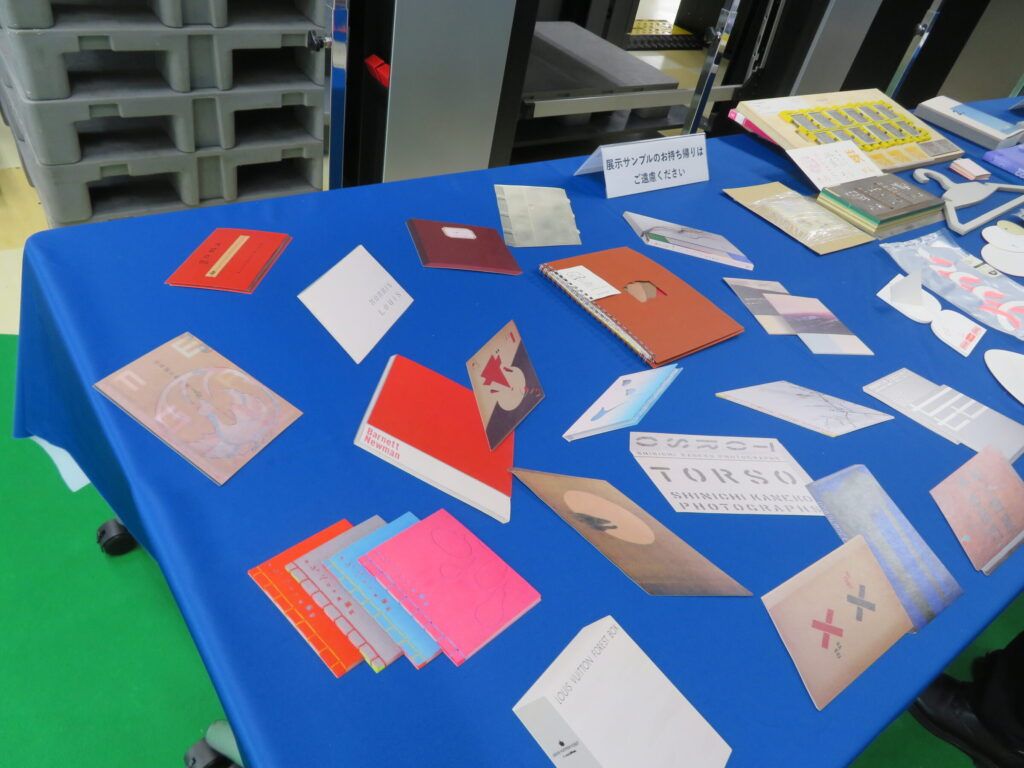

永井氏がデザインした、写真を斜めに撮影した形そのままに抜き加工を施したカード制作は、二人の最初の共同作業だった。湿し水による紙の歪みなど課題は多かったが、加藤氏はトムソンの刃型を糸鋸で微調整し、デザインに忠実な仕上がりを実現。デザイナーの意図と現場の技術が擦り合わせることで、難易度の高い案件でも「できる形」を探し当てることができるという好例となった。

永井氏は、自身の原動力について「創意工夫をすること」だと語る。言われた通りにつくるだけではなく、仕事の中に小さなチャレンジを忍ばせることで、ものづくりの楽しさが生まれるという。一方、加藤氏は「面倒な依頼ほどワクワクする」と語る。大量生産品から一点物まで、多様な加工に挑む現場の気質がうかがえた。

さらにトークは「顧客が求めているもの」へ展開。永井氏は、重視する3つの軸として“お金”“人”“場”を挙げ、少なくとも一つ満たされる仕事が続ける力になると語る。加藤氏は、機械・意欲・人の3つを会社の価値と捉え、現場を訪れることで新しいアイデアや体験が得られる場所でありたいと話した。

印刷加工業の未来については、両者とも“変化を前向きに受け止めること”がキーワードとなった。永井氏は用途の変化に合わせてアップデートを続ける必要性を強調し、加藤氏は紙が減ったとしても「思いを伝える手段は残る」と語った。

■トークセッション2「異端児が会社を変えていく」

2つ目のセッションでは、株式会社加藤文明社の平井彰氏と株式会社泰清紙器製作所の佐々木響子氏が登壇した。

佐々木氏は学生時代にデザインを学んだ後、箱制作への愛着から泰清紙器製作所へ入社した。しかし、企業側の“量産視点”と自身の“アート視点”にギャップがあり、創意工夫だけでは成り立たない現場の現実を知ったという。それでも、自分の感覚を社内へ持ち込んだことで、「加工のしやすさ中心」だった社内が「顧客の理想をどう形にするか」を考える文化へ変化していったと明かす。現在は設計から一歩踏み出し、顧客との対話を主軸にしている。

一方の平井氏は、老舗企業が立ち上げたブランド「atelier gray」の企画・ブランディングを主導した経緯を語る。

社内構想では“クリエイターが来ない場所”になると確信し、社長に直談判して方向性を変えたという。その後、印刷のプロとクリエイターが交流しながら作品制作ができる場へと生まれ変わり、多様なイベントを開催している。

「会社を変えるためではなく、自分が働きたい場所を作る」という、率直な動機が社内外へ良い影響を与えた。

印刷初心者や加工に不慣れなクリエイターが増える中、求められているのは“技術解説そのもの”や“イメージの翻訳”であると語った。

また、収益については、平井氏が「必要不可欠だが、売上だけを追わないからこそ成功した面もある」と語り、佐々木氏は「営業に関わることで、利益をつくる楽しさに気づいた」と話した。

さらに業界の未来について、佐々木氏は“若手が発言できる文化づくり”を、平井氏は“他分野との交差点になる場の重要性”を指摘。従来の枠にとらわれない新しい価値の創出に期待を寄せた。

■トークセッション3「理想の会社を目指して」

最後のセッションでは、篠原紙工の社員チーム(CCO田渕智子氏、総務佐藤絵弥氏、制作新島龍彦氏・岩谷太郎氏・熊井彩乃氏)が登壇し、同社の社内改革の歩みと現在の組織づくりについて語った。

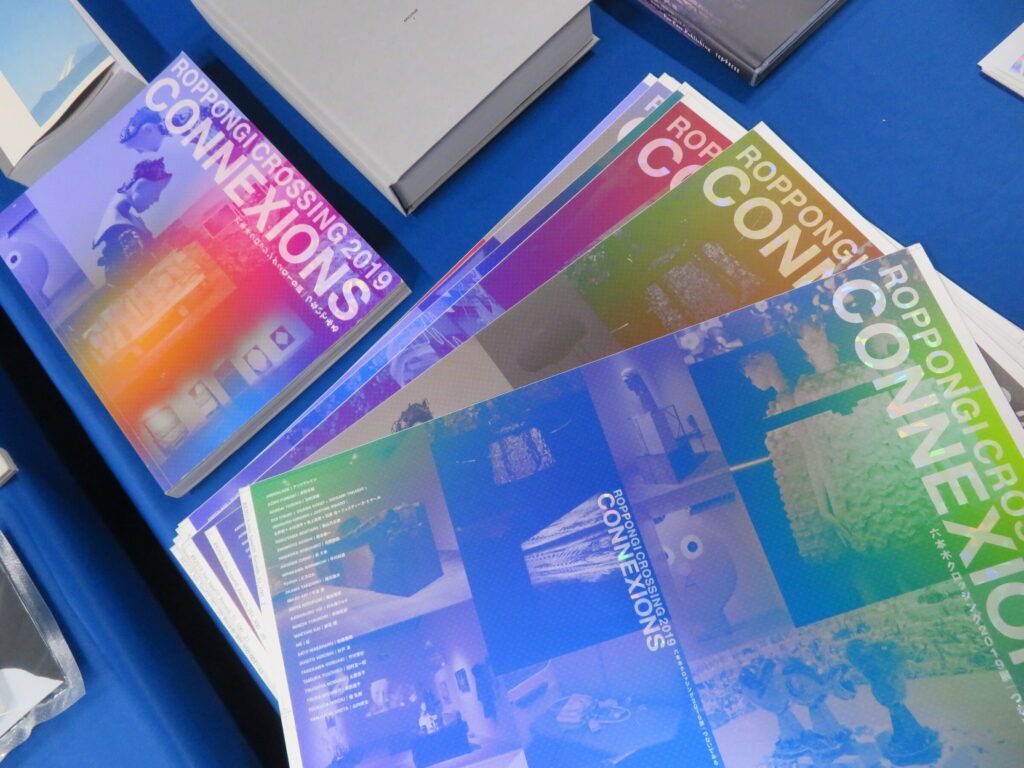

同社が2013年に立ち上げた「Factory4F」は、研究ラボのような製本業を知れるショールームや物販スペースを作る構想として始まったが、実際には“社内を変えるプロジェクト”へと発展した。

プロジェクト立ち上げ当初は社長と社員の間に価値観のギャップがあり、コミュニケーション不足から不満も多かったという。そこで立ち上げと同時に入社した田渕氏が媒介となって、社員の声をすくい上げながら内装整備や環境改善を進め、分断を埋める役割を果たした。

また、公式サイトでは「綴る」と題し、篠原紙工の姿勢や製本への思いを丁寧な文章で伝えるブログが公開されている。会社案内的な役割を担うこのブログは、同社の価値観がよく表れており、読んだ人の共感を呼んでいる。制作の熊井氏も読者の一人で、「綴る」を読みその誠実な言葉や会社の空気感に惹かれ「この輪の中で働きたい」と篠原紙工への就職を決めたという。入社後は、製本の現場を支える若手として活躍しており、改革後の社風が新たな人材を引き寄せていることを象徴するエピソードとなった。

現在、チームは「作りたいと思う人を絶やさない」「作れる人を育てる」という未来志向の目標を掲げている。ものづくりの楽しさ、現場に流れる人の営みを受け継ぎ、次の世代に繋げていくための人材育成にも力を注いでいく。